这是一土教育的第497篇文章

一土教育 | 内心充盈 乐天行动

构建可复制的成全式教育生态

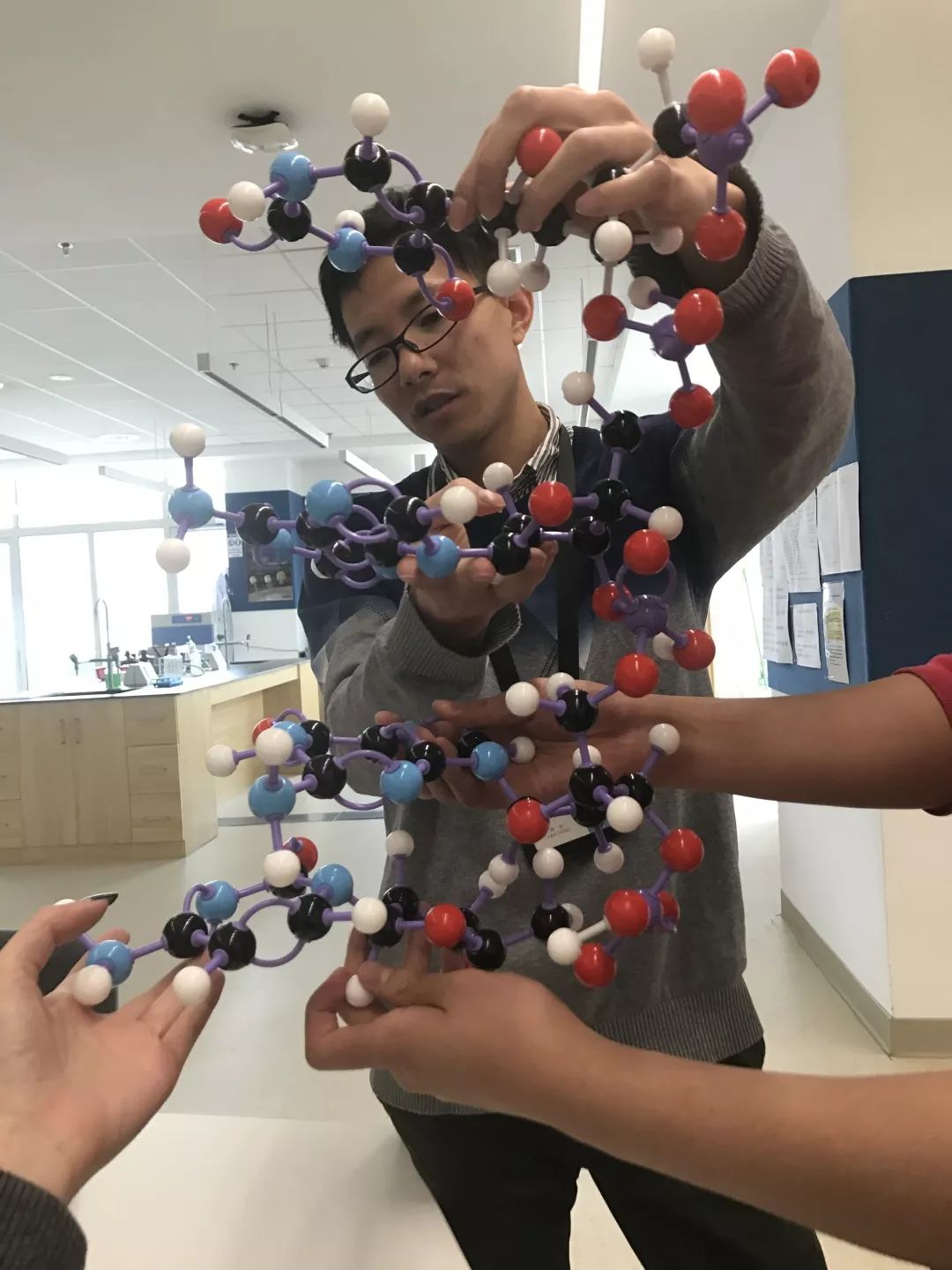

题图:作者展示学生在课上组装的DNA模型。

摄影:李雨桐。

作者:韩冬。北京大学学士,加拿大西蒙弗雷泽大学硕士。曾任教于北大附中,后任教于北京鼎石学校,为该校首任科学组组长。毕业生遍布哈佛,耶鲁,斯坦福,MIT 等世界顶级大学,超过 200 名北大清华毕业生。文末有彩蛋。

2016 年 4 月 1 日的一篇文章,开始了一土。现在 3 年多过去,一土从 120 平米,31 个孩子,5 位教师,到现在北京广州硅谷三个校区,几百多个家庭和一大批优秀的教师的加入。今年在北京故宫的开学典礼(我们都是买票的游客),有超过 1200 人参加,我们自己开玩笑,成了故宫最大的旅游团。

今年年初一土开始正式启动中学筹办。一年以来,有很多教育界的资深专家加入和协助我们,其中有近四十年教育经验的北京八中程念祖老师(著名的八中少年班和素质班元老)七旬高龄,每周一次来一土听课,指导课程和教师职业发展。还有国际教育界知名的教育者达婉中老师,曾在北京 ISB ,上海美国学校任教多年,是无锡协和双语国际学校的创校校长。这里还有一个很重要的背景,看过我和颜宁故事的朋友,大概知道我们本科毕业设计的导师陈克勤博士 Kevin Chen ,2018年诺贝尔化学奖获得者 Frances Arnold 在她的获奖演讲里第一个提到的感谢的人,就是 Kevin ,20 多年前是她的博士后。达老师呢,是 Kevin 的夫人。所以我和 Kevin 开玩笑,当年您有用,现在师母对我更有用 :)

也有了一个特别优秀的创校教师队伍。包括今天文章的作者韩冬,会做一土中学学术校长。虽然开学是 2020 年 9 月,但是教师培训和课程准备已经紧锣密鼓地开始了。

所以最近,一土中学的样子,会有一个低调的“亮相”,11 月 16 日下午,在北京耶鲁中心做中学分享会。一土中学的筹办团队和程老师都会在,还有北大教育学院副院长刘云杉老师和一土老朋友嵇成中老师,嵇老师是北师大教育创新研究院副院长,曾任深圳福田区教研院副院长。

这次分享会里,我们希望和大家讨论我们需要什么样的中学教育,和如何实现这样的教育。现场名额有限。有兴趣的家长可以在文后报名。无法现场参加的家长也可以线上参与。

11 月 16 日,希望见到同路的你。

2020 年 9月,一所新的中学将迎来第一批学生。在北京近年如雨后春笋般冒出的新学校中,这所学校大概很不起眼,甚至显得很“土”:没有上亿的投资,没有铺天盖地的前期宣传,甚至第一年的学生只能与其已存在四年的小学部蜗居在一个略显陈旧的校舍中。

而我,刚刚成为这所中学的创校学术校长。这篇文章是我加入这所学校之后写的第一篇,所以理应是一篇号召学生和家长报名的软文或硬广,因此,如果你正在考虑为孩子选择中学的事情,那么建议你认真读完;如果并非如此,那就不妨当一把吃瓜群众,围观一下一个曾在两大顶级名校任教的教育老兵最终投奔一个土学校所经历的心路历程 — 希望这能对关心教育的你有所启发。

1

母校情结

他们能够在课堂上三言两语让学生们醍醐灌顶,能够在课堂下与学生们像朋友一样玩笑和谈心; 能够在高三一模前陪学生登顶泰山,能够不依靠卷山题海把五分之一的学生送入清华北大; 能够让学生在毕业旅行时抱头痛哭,能够让学生离开十年后还愿意回来和自己当同事……

2

上下求索

3

Open Mind

2014 年,我离开了北大附中。直到现在仍然有亲友认为这是个鲁莽的决定。其实我特别适应附中的工作,但也许是因为太适应了,总觉得自己能够一眼望到三十年后,想来觉得特没劲。而且感觉自己这五年来一直都是温室里的幼苗,甚至是井底之蛙。

我这五年中一直在追求基于探究实践和概念构建的教学,似乎也有了不少成果,然而在接触了 IB 之后我发现其实我所追求的很多东西在这个系统里已经是常规。我当时觉得如果不能亲自进入这个系统会终身遗憾。那年正好一所顶级配置的豪华国际化私校正要开张,而且这所学校的初高中都用的是 IB 课程,于是我就果断投了简历,并在经历了一点小小波折后拿到了 offer(好吧,我承认翻了三倍的薪资也是吸引我的重要原因之一),成为这所学校的创校教师之一。

除了堪称豪华的硬件,这所学校教学支持部门的高效有序令我耳目一新。人力、财务、安保、市场、物业、IT 都以极高的效率运行,这些为教学工作的顺利进行提供了有力保障。我意识到这是将现代企业管理学用在学校管理上的威力。

与北大附中一样,这所学校为学生提供了很多不同种类的活动机会。其中一年一度的中文戏剧是我期待的盛宴,直到我离开的一年还特地回去观看学生们排演的话剧《君子》。在这部讲述戊戌变法的作品中,学生们所表现出的家国情怀令我感动至深。

此外,学校定时举行的各种有关 IB 系统的培训和职业发展活动也让我受益匪浅。我发现 IB 是个巨大的资源库,提供了很多实用的工具,只要使用到位就可以基本保障教学不偏离正确的轨道。

然而,随着我对 IB 的深入了解,一些顾虑也逐渐浮现在脑海。IB 追求跨学科核心概念理解的理念我极度认同,但能够实现这一理念主要依靠教师本人对学科本质的理解,那些工具只能起辅助作用,只能保障底线。

何况 IB ,尤其是 MYP( IB 的中学项目)只提供框架,有很大的解读空间,于是最终的落实结果因老师不同会差异极大。我对自己学科素养的自信导致我对自己的解读方式也极度自信,也因此与个别同事产生了理念上的很大分歧(大概对方也是极度自信的),最终很多时候不得不在实际教学中做出妥协,无法像在附中的时候那样完全按照自己理想的方式进行教学。

另外,IB 体系发展到现阶段已经非常庞杂,工具多的另一面是条条框框多,这一点我在教 DP 生物的时候感受颇深,感觉很多时候不得不刻意满足课程的硬性要求或者去迎合出题者的“套路” — 这种感觉比我在教高考体系的时候还要强。另一方面,即使是 DP Higher Level 的课程深度要求也比我当年在北大附中的生物荣誉课程相差甚远,让我总觉得有该教的东西教不了的遗憾。

我认为课程应该是一个能够自然生长的系统,就像一棵大树,因势利导的无限的向下扎根,向上生长,而非一栋豪华而僵硬的大厦。

还有一点让我质疑的是必须全英文授课。虽然这对我来说并不是什么难事,在学校的前三年半我也一直严格按照这一要求去做,但我知道对于学生来说,在学习复杂概念时,母语比第二语言好用的多。虽然我认同书面材料和评价任务都应该以作为学科通用语言的英文来呈现,但需要口头语言沟通反馈的时候非要用英文就会有损效率。

课堂上老师是中国人,学生也是中国人,大家却只能以英语交流,这种感觉很奇怪,也是不自然不真实的 — 虽然似乎我早已习惯这种状态,但可能因此使不少学生对这一学科敬而远之。以英语拿到科学硕士学位的我从不质疑英语对于科学学习的重要性,但学习科学时英语究竟应该扮演什么角色,这一问题的答案恐怕不是“全英文授课”那么简单。

顾虑之外,真正的挑战来自于学生。首先第一年我教的三个班级中有两个是六年级 — 这在国内系统中还算是小学生,而我之前一直是个高中老师,虽然一直在初中带博物课和综合科学但也带的是初二学生,所以一开始完全不知道怎么和这些娃娃相处。又赶上其中还有问题学生,课堂动不动就变成蛤蟆坑,特别耗费精力。虽然在向同组外国老师请教后尝试了各种镇压手法,但貌似没什么效果,因为似乎我的人设就是好脾气的“冬瓜老师”。

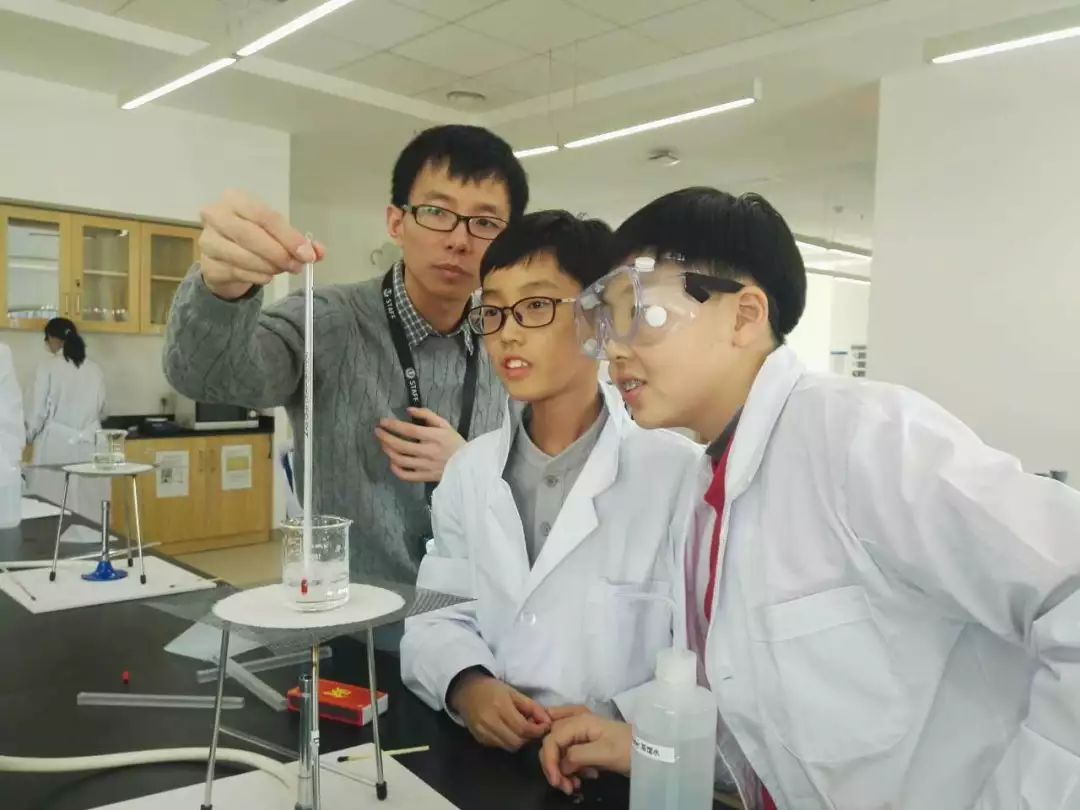

后来我干脆放弃了所谓“课堂管理”,只专注一件事情:吸引学生。如果学生都能够被吸引到课堂任务来,那么根本不需要太多课堂管理。对于低年级的学生来说,再生动的讲解有时也会过于抽象,效果更好的方式是让学生们自己动手探索 — 当然这些动手与探索必须有意义。

好在学校提供了很好硬件支持,我的教室同时就是实验室,每个学生都配备电脑,教室外面就是一体打印机。这样一来,课堂自然变得秩序井然,自己也感觉轻松了许多。

另一个来自学生的问题是学生间巨大的差异性。有的学生到了九年级还不会简单的移项或约分,各种物理公式对他们来说就是天书;与此同时,有位七年级学生已经开始自学相对论,于是在晚自习值班时我和他一起捧着爱因斯坦的原著推导洛伦兹变换,对他来说常规的科学课堂就是浪费时间。

这种情况下,我不得不开动脑筋思考各种班内差异化教学策略 (inclass differentiation strategies), 在一堂课中尽量满足不同类型不同层次学生的需求。多年后一位家长的留言肯定了我的这份努力:“……无论在科学上有天赋或者见不到特别天分的娃都从您的教学中享受到了这门学科的乐趣,有了收获,有了自信……”。

尽管如此,我还是能够意识到各种差异化策略只是权宜之计,很难充分满足每个人的个性化需求。于是我开始思考一个问题:为什么这些孩子要学一样的东西呢?也许他们本来的天性和需求就不一样,与其一起参加一顿咽不下或吃不饱的宴席,为什么不能为他们个人定制营养套餐呢?我知道这样的成本会升高,但以现代的技术手段和管理方法难道无法解决吗?放眼整个中国,不同地域学生的差异恐怕会更大,是否能够以什么方式让教育真的变得各取所需,而非表面上的均衡?

这些思考为我下一份工作埋下了伏笔。

在我决定离开这所学校后,收到了很多包括来自同事,家长和学生的挽留。有几个学生甚至联名写信给校长希望说服我留下,我十分敬重的大校长也确实数次发邮件或谈话挽留我。虽然我对大校长充满了敬意,这所学校提供的收入待遇确实十分优厚,在这个社区里有不少亲密的朋友,更是舍不得离开好多好多我的可爱的学生,但我还是决意离开。

这不是一个我能够归属的地方。我在这里经历了很多也学到了很多,我希望把这些所历所学带到其它地方,更广阔的中国的其它地方。于是我加入了一个朋友的公司,成为一个教育咨询管理公司的联合创始人,尝试把先进的教育理念、方法和工具带到更多的地方。

▲我 2016 年回到北大附中参加毕业典礼,和之前我的导生的合影,他们多数并不是当时毕业,而是不同届回附中的学生(北大附中是导师制)/摄影:吴蔚

4

答案

一方面,再次关注公立教育体系之后我发现其实国家倡导的教育理念已经与国际先进的理念逐步接近; 另一方面,很多地方的学校和教育部门的僵化保守超乎想象,与国家的要求相去甚远。

首先这所学校必须具有我能够认同的教育理念并有能力通过高效顺畅的管理而落实; 其次这所学校应该是一所发展中或者最好初创的学校,这样我能够贡献更大的价值; 最后还有一点,我希望自己能够加入一个精英云集的群体,这样我自己也能够更多的从别人学到东西。

学校可以没有高端的体育设施,但学生可以使用更为专业的公共场地; 没有先进的剧场,但学生可以在专业的剧院表演自己的作品; 没有富丽堂皇的画廊,但学生可以像艺术家一样在专业的公开画廊展示作品,并得到艺术家的点评;(小编指路:《如何让艺术联结孩子的未来?》) 甚至没有大礼堂,也可以在故宫举行开学典礼……

在这个方寸之地,社区网络的建设可以将学校的资源领域拓展到全球; 高效有序的企业化管理和互联网公司级别的技术支持可以保证老师们可以专心钻研教学; 有一群知识精英可以一同打造能够满足不同学生需求的课程; 孩子不管是想成为艺术达人,体育健将还是科学家都能够获取足够的支持; 从这里走出的孩子们将带着中华民族的文化烙印自豪地走向世界各地……